Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, la vigilance ne s’arrête pas à la phase de guérison initiale. En effet, il arrive que des complications ou une aggravation des lésions surviennent après un premier retour à la normale, phénomène connu sous le nom de rechute. Cette situation soulève des questions essentielles, notamment celles liées aux démarches à effectuer, aux droits du salarié, et surtout aux délais à respecter pour déclarer cette rechute pour qu’elle soit reconnue par la sécurité sociale comme une prolongation ou une conséquence directe de l’accident initial. En 2025, le cadre juridique autour des rechutes après un accident de travail reste strict mais précis, encadré par des règles claires issues du Code de la sécurité sociale et des jurisprudences récentes. Comprendre ces délais et leurs limites est une priorité afin de garantir la continuité de la prise en charge médicale et financière pour les victimes d’accidents du travail, tout en assurant une indemnisation adaptée à leur situation. Ce dossier détaille donc en profondeur ces aspects indispensables à connaître pour tout salarié confronté à une rechute, qu’il soit dans son emploi initial ou chez un nouvel employeur.

Qu’est-ce qu’une rechute après un accident du travail ? Définition et implications juridiques

La notion de rechute accident de travail mérite une attention particulière, car elle ne se confond pas avec une simple nouvelle blessure ou un accident survenu ultérieurement. La rechute correspond précisément à une aggravation des lésions initiales ou à l’apparition de complications directement liées à l’accident du travail d’origine. Cette aggravation peut survenir après guérison ou consolidation médicale.

La consolidation, dans le jargon médical et juridique, signifie le moment où l’état de santé de la victime est stabilisé, même s’il subsiste des séquelles. Une fois cette étape franchie, une nouvelle altération de l’état peut être classée comme une rechute si un lien de causalité direct avec l’accident précédent est démontré.

Cette reconnaissance est cruciale pour le salarié car elle conditionne la prise en charge à 100 % des soins liés à la rechute par la sécurité sociale, ainsi que le maintien du versement des indemnités journalières. Le Code de la sécurité sociale encadre donc strictement cette notion, en exigeant la preuve médicale et administrative du lien entre la rechute et l’accident initial.

Les caractéristiques fondamentales de la rechute

- Liens médicaux explicites : Un certificat médical attestant que la nouvelle détérioration provient directement de l’accident précédent est indispensable.

- Délai variable : La rechute peut survenir plusieurs années après l’accident initial, ce qui complique parfois la reconnaissance du lien de cause à effet.

- Obligation de déclaration : La victime doit impérativement déclarer la rechute auprès de la CPAM dans un délai légal pour que les droits soient préservés.

| Élément | Description |

|---|---|

| Accident initial | Événement survenu au travail entraînant une lésion |

| Consolidation | Stabilisation médicale de l’état après l’accident |

| Rechute | Aggravation ou complication liée directement à l’accident initial |

Ces distinctions sont essentielles pour comprendre les droits du salarié et la responsabilité de l’employeur, notamment lorsque la rechute survient après un changement d’entreprise. Dans ces cas, la législation prévoit des exceptions mais impose une analyse rigoureuse du lien de causalité. Il est également important de différencier la rechute d’un nouvel accident de travail, qui constituerait un événement indépendant donnant lieu à une nouvelle déclaration et prise en charge.

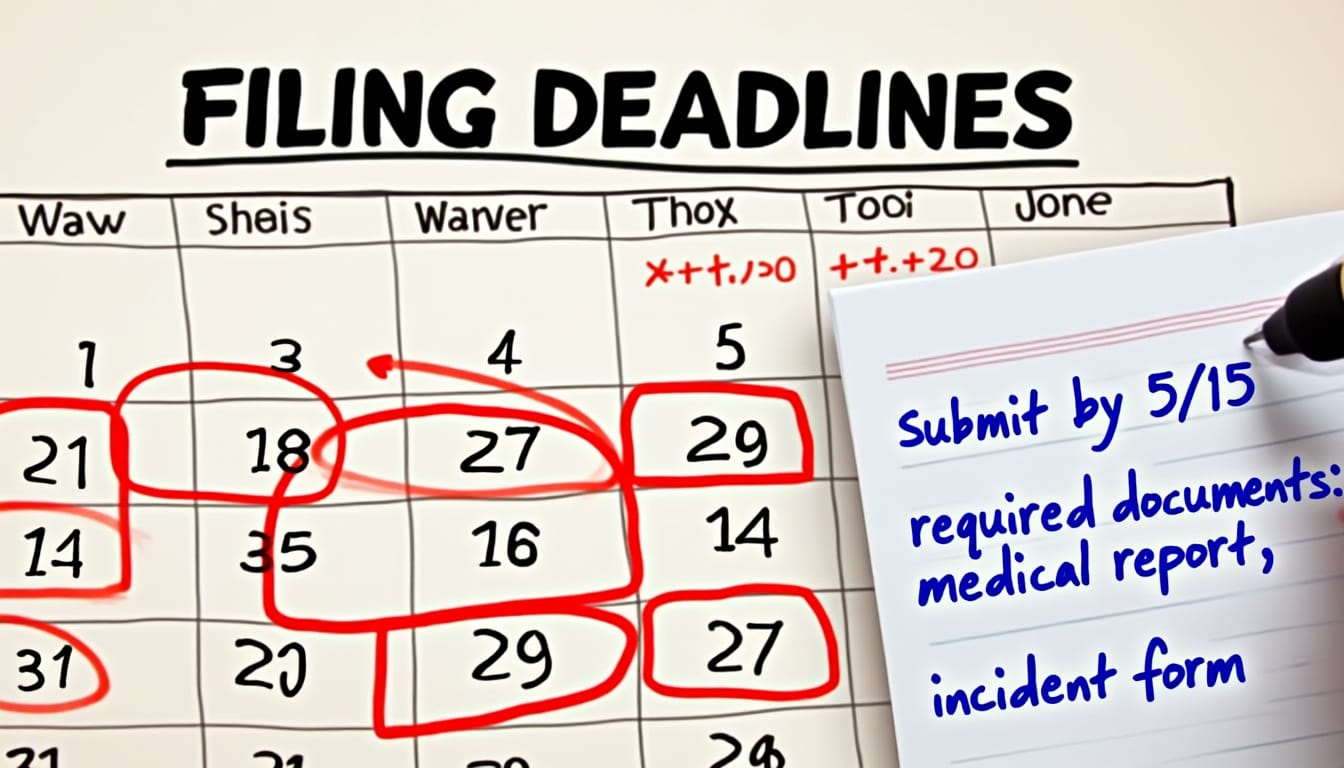

Les démarches officielles à suivre en cas de rechute après un accident du travail

Lorsqu’un salarié suspecte une rechute relative à un accident du travail, il doit s’engager dans une procédure administrative précise pour que son cas soit reconnu et pris en charge par la CPAM. Le respect des démarches garantit la continuité des droits acquis lors de l’accident initial, en particulier en terme d’indemnisation et de remboursement des soins.

La première étape consiste à consulter un médecin. Ce professionnel de santé doit effectuer un examen approfondi et rédiger un certificat médical mentionnant explicitement la rechute. Ce certificat doit indiquer la nature de l’aggravation ou des nouvelles lésions ainsi que leur origine liée à l’accident de travail initial.

Processus administratif de déclaration

- Transmission du certificat : Le salarié envoie ce document à sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) selon son régime.

- Réception de la feuille d’accident : Après étude, la CPAM délivre une nouvelle feuille d’accident qui permettra la prise en charge à 100 % des soins liés à la rechute.

- Notification à l’employeur : La caisse informe l’employeur qui peut émettre des observations sur la réalité du lien de causalité.

- Décision médicale : Une expertise médicale par le médecin-conseil de la CPAM peut être demandée pour valider la rechute.

En cas de refus, le salarié dispose d’un délai de recours pour contester la décision devant la commission de recours amiable (CRA). Ce recours doit être déposé généralement dans les deux mois suivant la notification de refus, sous peine de voir la demande de prise en charge rejetée définitivement.

| Étape | Délai recommandé | Responsable |

|---|---|---|

| Consultation médicale et obtention du certificat | Dans les plus brefs délais dès les symptômes | Salarié |

| Envoi du certificat à la CPAM/MSA | Immédiatement après consultation | Salarié |

| Réponse de la CPAM | 30 jours après réception, ou 2 mois si enquête | CPAM/MSA |

| Recours en cas de refus | 2 mois après notification de refus | Salarié |

Respecter ce calendrier est essentiel, car les délais de prescription dans le cadre des accidents du travail sont stricts. Toute omission ou retard important peut entraîner la perte de droits financiers, notamment en ce qui concerne l’indemnisation liée à l’arrêt de travail provoqué par la rechute.

Les limites de délai en 2025 pour déclarer une rechute après un accident du travail

Le respect du délai de déclaration est le facteur déterminant pour que la rechute soit prise en compte comme une extension de l’accident du travail initial. En 2025, la législation en vigueur continue de s’appuyer sur les règles du Code de la sécurité sociale, qui imposent un délai maximal de deux ans pour que la victime puisse notifier sa rechute à sa CPAM à partir du moment où elle a connaissance de cette aggravation.

Cependant, ce délai peut être interrompu ou suspendu en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :

- Hospitalisation prolongée : le salarié hospitalisé ne peut raisonnablement déclarer sa rechute dans les délais habituels.

- Force majeure : événements imprévus indépendants de la volonté du salarié qui empêchent la déclaration dans les temps.

- Ignorance légitime : si la victime n’était pas en mesure de savoir que son problème médical était lié à l’accident.

La prescription de deux ans est calculée à partir de la date à laquelle le salarié a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la rechute. Cette précision est fondamentale car elle exclut tout retard non justifié. La jurisprudence récente renforce cette interprétation et oblige la CPAM à examiner attentivement les dates communiquées.

Conséquences du non-respect du délai de déclaration

- Perte de la reconnaissance de la rechute comme accident du travail pouvant entraîner :

- Refus de prise en charge à 100 % des soins spécifiques.

- Interruption du versement des indemnités journalières.

- Obligation de prise en charge par le régime général de la sécurité sociale, souvent moins favorable.

Il est donc vivement conseillé à toute victime d’accident du travail ayant des symptômes d’aggravation de ne pas tarder à consulter et à procéder aux démarches de déclaration sans attendre. La connaissance claire et la maîtrise des délais s’avèrent être un enjeu majeur pour la protection des droits en 2025.

| Délai | Condition | Effet |

|---|---|---|

| 2 ans | À compter de la connaissance de la rechute | Délai de prescription pour déclaration |

| Suspension possible | Force majeure, hospitalisation, motif légitime | Prolongation du délai de déclaration |

| Absence de déclaration | Au-delà du délai | Perte de reconnaissance et indemnisation |

Indemnisation et prise en charge par la sécurité sociale lors d’une rechute d’accident du travail

Lorsqu’une rechute d’accident du travail est reconnue comme telle par la CPAM, la victime bénéficie d’un régime d’indemnisation équivalent à celui de l’accident initial. Cette prise en charge inclut notamment la couverture intégrale des frais médicaux liés à la rechute, ainsi que le versement d’indemnités journalières si un arrêt de travail est prescrit.

Les indemnités journalières sont calculées sur la base du salaire du mois précédant la rechute, en respectant les plafonds applicables dans le cadre des accidents du travail ou maladies professionnelles (ATMP). Elles ne peuvent en aucun cas être inférieures aux montants perçus lors de la première période d’arrêt.

Composants de l’indemnisation en cas de rechute

- Indemnités journalières : versées dès le premier jour d’arrêt de travail lié à la rechute.

- Rente d’incapacité permanente : si la rechute entraîne un taux d’incapacité supérieur ou égal à 10 %, une rente viagère peut être attribuée.

- Indemnité forfaitaire : pour les taux d’incapacité inférieurs à 10 %, une indemnité en capital est versée.

- Maintien de salaire : selon les dispositions de la convention collective ou de l’employeur, une indemnité complémentaire peut être accordée.

Une particularité majeure concerne la gestion de la rente et des indemnités. En cas de rechute, les indemnités journalières peuvent être déduites de la rente déjà perçue pour éviter un cumul indû. Cette règle vise à équilibrer fiscalement la prise en charge tout en garantissant une juste compensation.

| Type d’indemnisation | Critère | Modalité |

|---|---|---|

| Indemnités journalières | Arrêt de travail temporaire | Basée sur salaire précédent la rechute, versées dès le 1er jour |

| Rente viagère | Taux d’incapacité ≥ 10% | Calculée sur salaire annuel, versée à vie |

| Indemnité forfaitaire | Taux d’incapacité | Versement unique en capital |

| Indemnité employeur | Selon conventions collectives | Indemnité complémentaire possible |

Rechute sur un nouvel emploi : quelles protections et quelles limites ?

La situation devient complexe lorsque la rechute d’un accident du travail survient alors que le salarié a changé d’employeur. En principe, les garanties liées à l’accident du travail et sa rechute ne couvrent que l’employeur à l’origine de l’accident. Toutefois, il existe des exceptions encadrées par le Code du travail et la sécurité sociale.

Si la rechute est causée par les conditions de travail du nouvel employeur, la victime peut demander la reconnaissance de la nature professionnelle de cette aggravation. Cela implique généralement la fourniture d’un certificat médical confirmant que les conditions spécifiques de la nouvelle activité ont aggravé la blessure initiale.

Cas particuliers liés au changement d’entreprise

- Changement légal d’employeur : En cas de fusion, acquisition ou transfert d’entreprise, le nouvel employeur doit respecter les garanties liées à l’accident initial.

- Nouvel accident aggravant la blessure : Si la nouvelle activité professionnelle provoque une aggravation, un double traitement peut être envisagé.

- Obligation de preuve : Le salarié doit démontrer le lien entre les nouvelles conditions de travail et la rechute.

La reconnaissance formelle de la rechute chez un nouvel employeur ouvre droit à une prise en charge intégrale des soins par la sécurité sociale, mais aussi à un maintien du versement des indemnités journalières. À défaut, la victime peut se retrouver dans une situation où seule une prise en charge classique du régime général s’applique, généralement moins avantageuse.

| Situation | Effet sur la prise en charge | Condition |

|---|---|---|

| Rechute liée au nouvel emploi | Reconnaissance possible comme accident du travail | Certificat médical démontrant la relation |

| Changement légal d’employeur | Maintien des garanties initiales | Fusion, vente ou transfert d’entreprise |

| Absence de preuve | Prise en charge en régime général | Pas d’éléments démontrant le lien |

Quel rôle peut jouer un avocat en cas de rechute après un accident du travail ?

Face à la complexité des dossiers de rechute après un accident du travail, le recours à un avocat spécialisé en droit du travail ou en droit de la sécurité sociale est souvent une bonne stratégie pour maximiser les chances d’obtenir une reconnaissance rapide et complète de la situation. L’avocat accompagne la victime dans l’ensemble des étapes, de la déclaration à la contestation d’une décision défavorable.

Son premier rôle est d’évaluer le dossier médical et administratif, d’étudier la pertinence des preuves établissant le lien de causalité, et de conseiller sur les démarches à entreprendre. Il guide également pour optimiser la rédaction des recours auprès de la CPAM ou même devant l’Institution de recours compétente.

Avantages d’un accompagnement juridique personnalisé

- Maîtrise du cadre légal : L’avocat connaît parfaitement les articles du Code de la sécurité sociale et du Code du travail applicables en 2025.

- Gestion des délais : Il veille à respecter scrupuleusement les délais de déclaration et de recours pour éviter toute perte de droits.

- Représentation devant les tribunaux : En cas de contestation, il peut défendre le salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) ou le conseil de prud’hommes.

- Négociation d’indemnisation : L’avocat peut négocier des indemnités complémentaires éventuellement au-delà de la rente versée par la sécurité sociale.

Disposer d’un conseil juridique évite souvent à la victime des tournants longs et pénibles dans ses démarches, en assurant une défense méthodique et efficace de ses droits à indemnisation et à prise en charge.

Quels sont les risques en cas de non-respect des délais de déclaration de la rechute ?

Le non-respect des délais prescrits pour la déclaration de la rechute représente l’une des principales causes de refus de prise en charge par la sécurité sociale. En 2025, la jurisprudence continue d’être très stricte sur ce point, insistant sur le fait que la victime doit agir promptement dès la constatation de l’aggravation.

Les conséquences sont multiples, tant sur le plan financier que médical :

- Refus d’indemnisation : La sécurité sociale peut refuser le caractère professionnel de la rechute, ce qui signifie que les indemnités journalières ne seront plus versées.

- Perte de remboursement à 100 % : Le salarié devra assumer une partie importante des frais médicaux liés à sa rechute.

- Complexité pour l’employeur : En cas d’absence de déclaration rapide, l’employeur peut être sanctionné par une amende et doit régler certains coûts immédiatement.

- Dédommagement handicapé : La réévaluation du taux d’incapacité permanente peut être bloquée, limitant la rente versée.

Dans les faits, ces obstacles impactent fortement la qualité de vie du salarié en aggravant les difficultés économiques et médicales lors d’une phase déjà fragile. Cette réalité souligne l’importance d’anticiper et de respecter scrupuleusement les délais légaux.

| Conséquence | Impact sur la victime | Sanction possible |

|---|---|---|

| Refus de prise en charge | Perte des indemnités journalières | – |

| Non remboursement médical | Frais à la charge du salarié | – |

| Amende pour l’employeur | – | Jusqu’à 750 € personne physique, 3 750 € personne morale |

| Blocage indemnisation | Rente d’IPP non réévaluée | – |

Questions fréquentes sur les délais et droits relatifs à la rechute accident du travail

- Peut-on déclarer une rechute plusieurs années après l’accident initial ?

Oui, tant que la déclaration intervient dans le délai de prescription de 2 ans à compter de la connaissance de la rechute. - Que faire si l’employeur ne déclare pas la rechute ?

Le salarié peut faire lui-même la déclaration auprès de la CPAM ou MSA dans le même délai légal. - La rechute est-elle toujours prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ?

Oui, à condition qu’elle soit reconnue comme une conséquence directe de l’accident du travail initial. - Quelles preuves sont nécessaires pour faire reconnaître une rechute ?

Un certificat médical précis et la démonstration d’un lien entre la rechute et l’accident initial sont indispensables. - Un salarié change d’employeur peut-il toujours bénéficier de la prise en charge pour rechute ?

Oui, sous réserve de conditions particulières telles que l’aggravation due aux nouvelles conditions de travail ou en cas de transfert légal d’entreprise.